- 歯の表面が黒ずんできた

- 歯が欠けた

- 歯の表面に穴が空いている

- 甘いもの、冷たいものがしみる

- 熱いものがしみる

- 歯がズキズキ痛む

- 食べ物がよく詰まる

- 朝起きた時に口の中が、ネバネバする

- 口臭が気になる

- 歯医者に1年以上行っていない

むし歯治療

むし歯治療

歯垢(プラーク)に含まれる細菌(ミュータンス菌)は糖分やタンパク質を分解します。これがむし歯歯の原因です。それによって排出される酸などが、歯のエナメル質やカルシウム、リンなどの成分を溶かしてむし歯を作ります。歯みがきをしていなかったり、甘いものをたくさん食べているのにむし歯がない人は、もともと持っている細菌の量が少なかったり、溶け出したカルシウムやリンなどの成分を元に戻してくれる働きを持つ「だ液」の力が強い人です。

歯質

歯質は一人一人異なり、むし歯になりやすいかどうかを左右します。歯質を強化するためには、歯の再石灰化を促進するフッ化物を利用したり、だ液の分泌を促進するためによく噛んだりすることが効果的です。

細菌

キシリトールやフッ化物には、むし歯の原因となる細菌の活動を抑える働きがあります。これらを活用し、歯科医院でのメンテナンスで歯垢(プラーク)を除去していきます。

糖分

糖分の多い間食が増えると、口の中が酸性になり、むし歯になりやすい状態になります。間食を控えたり、糖分の少ないおやつを選んだり、バランスのとれた食生活を送ることを心がけてください。

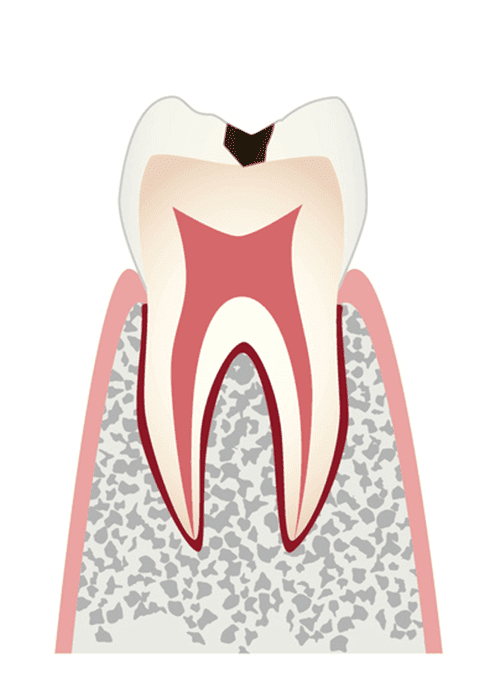

C1(エナメル質=歯の表面のむし歯)

歯の表面にあるエナメル質という組織のみにできている段階です。歯に点状に白濁している部分を見つけて分かる場合もありますが、患者さんご自身で見つけることは難しい場合もあります。

治療方法

この段階では歯磨き指導やフッ素塗布等で経過を見ます。状態をコントロール出来てれば、歯を削らなくてもむし歯が進行しないことが多いです。

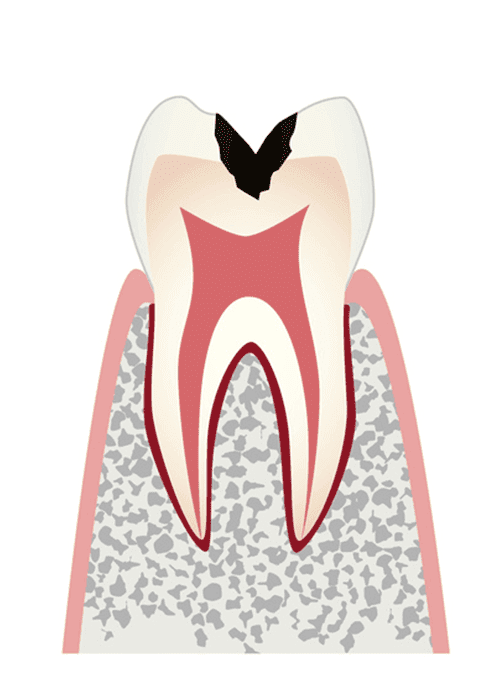

C2(象牙質=エナメル質のすぐ下にあり神経を守っている組織のむし歯)

むし歯がエナメル質を越えて象牙質まで達した状態です。まだ神経までは達していませんが、神経に近い部分まで進んでいる場合は、冷たいものがしみるなどの症状がでます。歯と歯の間にむし歯ができている場合は、物がよくはさまると感じることもあるかもしれません。

治療方法

TOP